迎接各家電商品牌的搶客季,零售業者紛紛摩拳擦掌準備好搶攻客戶消費商機。然而一家零售品牌在舉辦「雙 10 狂歡購物節」時,官網流量瞬間飆升。顧客點進商品頁面,期待秒殺優惠立刻出現在眼前,結果頁面卻卡住,庫存顯示緩慢,購物車甚至出現錯誤。這些延遲往往不是伺服器不夠,而是「應用層(Application)」和「資料庫層(Database)」部署得太分散,導致連線往返耗時,嚴重影響使用者體驗與轉換率。

隨著AWS亞太(台北)區域的啟用,讓台灣企業在上雲階段有了新的基礎設施選擇。但是在應用層與資料庫層的搬遷部署上,與地端環境有著截然不同的思維。博弘雲端今天將透過AWS亞太(台北)區域部署的最佳實踐,使得性能與速度在成本考量下發揮最大價值!

目錄

目錄

地端 vs 雲端:為什麼延遲差異會這麼大?

在傳統地端環境中,即使應用層與資料庫層部署在不同機櫃,延遲仍然極低。以平均數字來看,在同機房不同機櫃的情況下通常小於 1 毫秒;而即便是地端環境中,同國家不同城市的 RTT 普遍也會少於 20ms。

但若在雲端,若 AP 與 DB 被分散在不同區域甚至跨國部署,延遲就會急劇增加。

我們以AWS雲端環境的區域部署來觀察,同區域不同可用區域 (Availability Zones)的延遲約 1–3 毫秒;以亞太跨區部署來看,台北到東京間的RTT 延遲約 45 毫秒;至於跨洲部署,就可能高達 150–300 毫秒。

別小看這些數字。建立一次 TCP 連線需要 6.5 次往返(待會我們將解釋 6.5次的 RTT 是如何計算)。當距離拉遠,300 毫秒的延遲對於一個查詢可能影響甚小。但是對一個需要多次查詢的購物流程來說,顧客可能要「等上好幾秒」,這也足以讓使用者放棄結帳,喪失購物的商機。

為什麼雲端應用層與資料庫層不能離太遠?

雲端的便利性在於可以快速啟用跨區資源,但並不代表說應用程式層與資料庫層可以任意分散部署。一旦牽涉到跨區域 (Region) 的往返,延遲問題恐怕會更為嚴重,原因主要有以下三點:

物理距離限制

區域之間的資料傳輸需要透過國際網路骨幹進行,即便光纖速度再快,也仍受限於物理距離。以台北到東京的網路往返為例,實際距離超過 2,000 公里,每次連線建立與查詢都要經過數十毫秒以上的延遲。

TCP 多次往返 (RTT) 疊加

資料庫連線不只是單次傳輸,而是包含多次封包交換 (平均 6.5 次往返)。當基礎延遲拉高時,這些往返次數會讓延遲呈倍數成長。也就是說,原本只需數十毫秒的連線,在跨區情境下可能暴增到數百毫秒甚至超過一秒。

網路不穩定性與抖動 (Jitter)

跨國或跨洲網路更容易受到擁塞、路由切換或封包丟失的影響。不僅造成平均延遲增加,還會導致延遲不穩定,進一步影響應用程式的可預測性與使用者體驗。

我們再回頭檢視稍早提及的零售電商的案例,購物網站在高峰期需要處理大量查詢,這些工作包含商品搜尋、購物車更新與會員登入等。如果應用層放在AWS雲端的台北區域,而資料庫卻部署在AWS雲端的東京區域,每次資料讀寫都需要多增加數百毫秒延遲。當成千上萬筆查詢同時湧入,延遲累積會導致頁面載入時間顯著拉長,不但會降低購物體驗,甚至可能導致訂單流失。

這也是為什麼 AWS 不斷強調應用層與資料庫層應該部署在相同區域,以確保系統效能與穩定度。

TCP連線的RTT 計算 實測跨區延遲影響

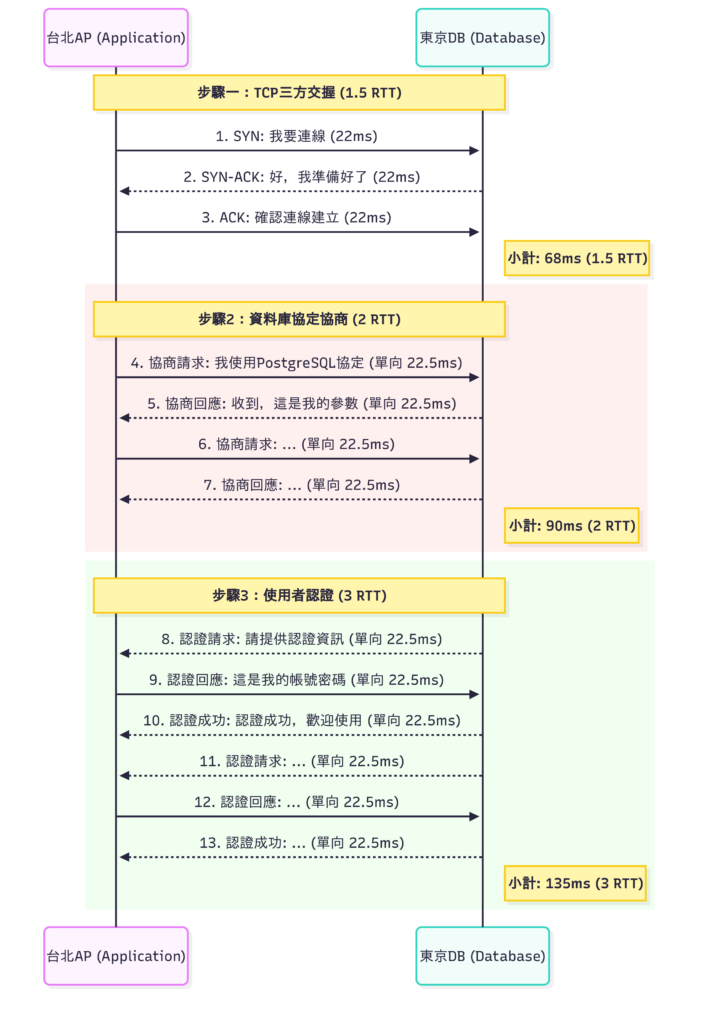

RTT 的計算對於架構師在規劃連線建立的技術細節時相當重要。剛剛提到,建立一次的TCP連線平均需要花上 6.5次的 RTT。以上述的電商網站案例來看,6.5次的 RTT 是如何計算出來的?

步驟一:TCP三方交握 (1.5 RTT)

- 台北AP → 東京DB:「我要連線」 (單向 22ms)

- 東京DB → 台北AP:「好,我準備好了」 (單向 22ms)

- 台北AP → 東京DB:「確認連線建立」 (單向 22ms)

- 小計:1.5 × RTT = 68ms

步驟2:資料庫協定協商 (2 RTT)

- 台北AP → 東京DB:「我使用PostgreSQL協定」 (45ms往返)

- 東京DB → 台北AP:「收到,這是我的參數」 (45ms往返)

- 小計:2 × RTT = 90ms

步驟3:使用者認證 (3 RTT)

- 東京DB → 台北AP:「請提供認證資訊」 (45ms往返)

- 台北AP → 東京DB:「這是我的帳號密碼」 (45ms往返)

- 東京DB → 台北AP:「認證成功,歡迎使用」 (45ms往返)

- 小計:3 × RTT = 135ms

RTT 在雲端的速度 (6.5次、45ms RTT) 延遲高達 293ms,與地端相比差距達 45 倍之多。對實際業務上的影響是,若每次要進行查詢,就得執行建立連線、查詢執行與關閉連線一系列的工作。由此計算,連線建立得花 300ms、執行查詢 5ms,最後關閉連線得花 22ms,最後結果是每次查詢需要花 327ms 的時間。

以使用者的角度來看,當載入商品頁面,查詢商品資訊、庫存狀態、即時價格與使用者評價時,在雲端上的應用都得花同樣的時間。最後會導致使用者跳出率增加,體驗將成災難。

企業常見的雲端應用部署盲點與建議

企業在規劃雲端架構時,往往不了解雲端區域的實際地理分布,以及RTT對於應用程式的效應。「物理距離與跨境網路的不穩定性仍無法完全避免」已是事實,任何協定優化都受限於物理的距離。

這也造就在雲端架構流程設計上,企業僅考慮功能需求,忽略性能;且成本分析時未將延遲導致的使用者體驗下降與商業損失計入。因此,根據我們所提到的部署盲點,針對企業在不同應用場景下,提供您低延遲的雲端架構部署建議:

高頻互動組件必須就近部署

- 對於需要高頻查詢與互動的系統,例如電商搜尋引擎、會員登入驗證,應確保伺服器與資料庫部署在同一區域。

- 使用 Amazon EC2或Amazon ECS 部署應用層,搭配 Amazon RDS 或 Amazon Aurora 做資料庫層,確保低延遲與高效能。

應用層與資料庫層應在同一區域 (Region)

- 將應用程式與資料庫放在相同區域 (Region),避免跨區延遲放大。

- 結合 Multi-AZ 部署 提升高可用性,確保服務在台北區域內即可自動容錯。

跨區域僅用於災備備援

- 跨區域架構應該以災難復原 (DR) 為目標,而非日常交易的主要線路。

- 透過 Amazon S3 Cross-Region Replication 或 Amazon Aurora Global Database 建立異地備援,確保資料安全但不影響主線效能。

延遲測試應在設計階段進行

- 在架構規劃初期,就應將延遲測試納入驗證流程,而非等到上線後才被迫調整。

- 利用 Amazon CloudWatch 監控網路延遲與應用程式效能,並搭配 AWS X-Ray 分析請求的端到端延遲來源。

企業在雲端轉型過程中,延遲不只是技術問題,更是商業成敗的關鍵。若未將應用層與資料庫的部署距離納入設計考量,系統效能將大幅下降,使用者體驗更可能直接影響營收。 透過 AWS 亞太 (台北) 區域 的在地化部署,並掌握應用層與資料庫層的部署最佳實踐,企業可以兼顧效能、成本與穩定度,打造真正貼近市場需求的雲端架構。

立即與博弘雲端聯繫,掌握AWS亞太(台北)區域的服務應用最佳實踐。根據您在企業不同的應用場景提供低延遲架構的建置實戰策略!